*Por Mariana Otero.

A 160 km de la ciudad de Córdoba, Cerro Colorado es el espejo más fiel de los cambios del mundo en los últimos dos mil años.

En este rincón de la provincia, los pueblos originarios dejaron plasmado en piedra y pinturas rupestres no sólo ideología y cotidianeidad, sino el reflejo de su entorno natural, que sería severamente alterado con el paso de los años.

Su testimonio es un documento inapelable que habla de las comunidades prehispánicas, de la presencia del conquistador español y del estado de la naturaleza.

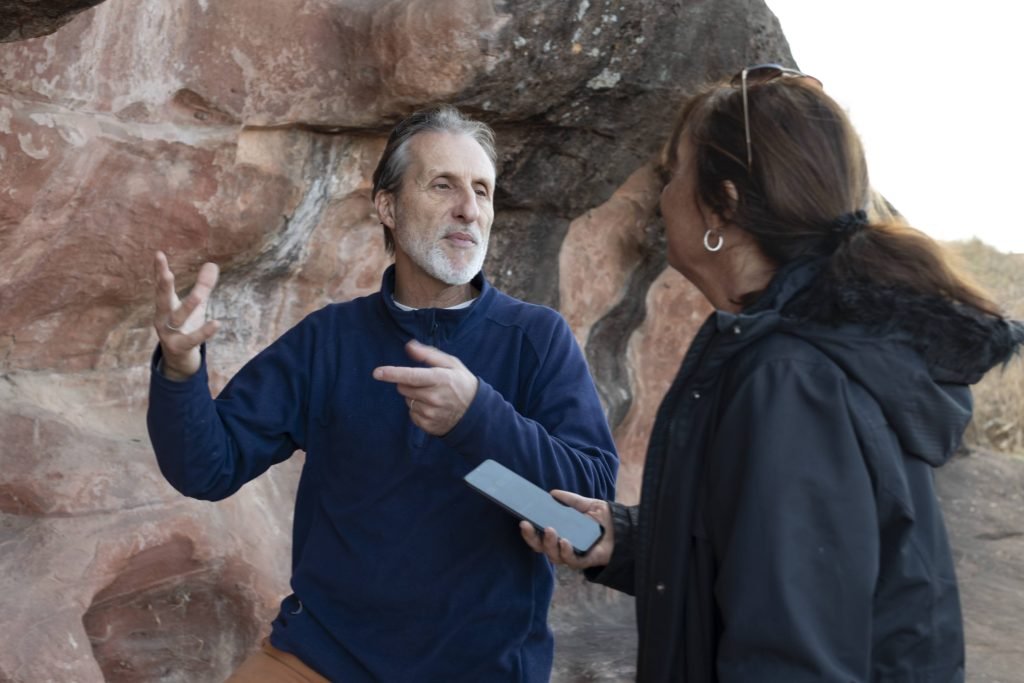

Luis Tissera, director del Museo Arqueológico Cerro Colorado (perteneciente a la Agencia Córdoba Cultura) e investigador independiente, cuenta que es uno de los sitios arqueológicos más relevantes de Argentina. Tiene alrededor de 70 aleros que contienen millares de pictografías que describen una realidad ecológica que hoy ya no existe. En las pinturas se representan jaguares, venados y llamas, actualmente extintos en la provincia, también hay guanacos y cóndores que ya no habitan la localidad, por citar sólo algunos del lugar. Son abundantes las referencias a la cosmovisión de los pobladores prehispánicos.

“Hay mucho monte cerrado. Aún pueden existir abrigos con arte rupestre que se han olvidado o no conocidos”, estima Tissera.

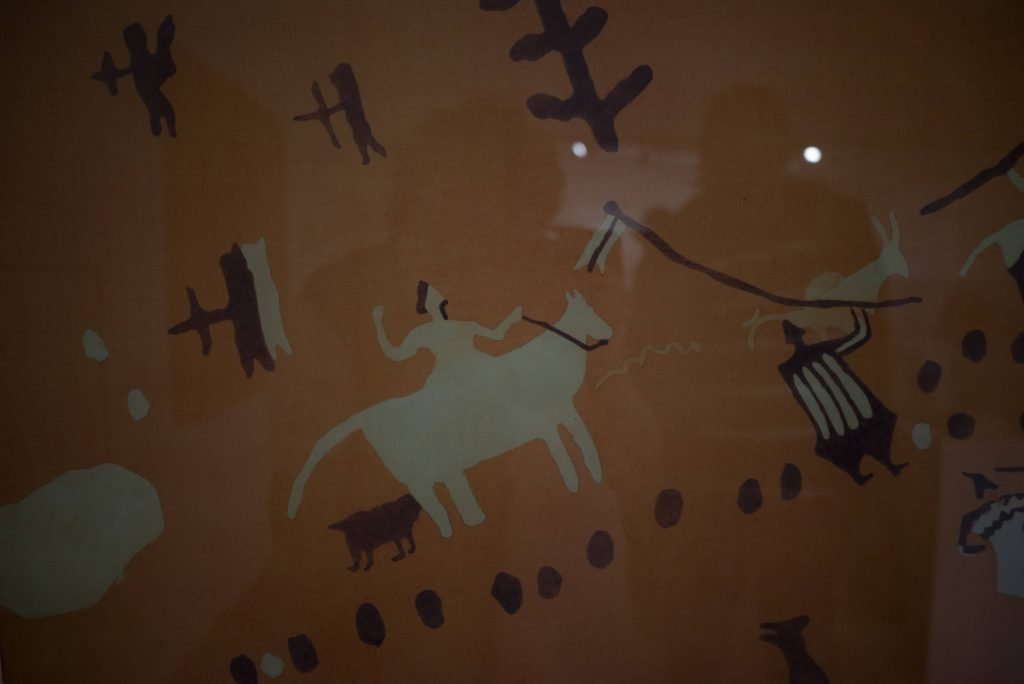

En las pinturas aparecen representados los españoles a caballo, con detalles en las vestimentas tales como botas y cinturones ceñidos, yelmos, cascos y lanzas.

Guanacos o llamas y arqueros ataviados son los motivos más comunes.

Como en una serie fotográfica, las escenas pictográficas muestran el avance territorial de los enviados por la corona española y el ataque a los nativos.

El escritor Leopoldo Lugones, habitante de Villa María de Río Seco, fue el primero en difundir en el diario La Nación, y para un público masivo, la existencia de este tesoro cultural y arqueológico. En su artículo hacía un llamamiento a preservar “estas páginas de un misterio tan conmovedor”.

En la década de 1920, el escocés George Gardner hizo un exhaustivo relevamiento de las pinturas.

“Fue un pionero al realizar el primer trabajo en Latinoamérica que analiza los pigmentos de las pinturas, además de proveer la primera sistematización del arte rupestre de la localidad”, indica Tissera.

A partir de la década de 1950, el ingeniero noruego Asbjörn Pedersen reprodujo en 113 láminas la mayoría de los sitios de Cerro Colorado y de otros que albergan pinturas en el norte de la provincia.

Cerro Colorado es un tesoro patrimonial y, además, es una reserva natural y cultural de la provincia de Córdoba. En la tranquilidad de esta tierra, eligió vivir el cantor, compositor y escritor Atahualpa Yupanqui.

Único en el país

Luis Tissera cuenta que, en términos arqueológicos, Cerro Colorado se ubica en las denominadas Sierras Centrales. En la zona, donde confluyen el bosque serrano y el chaqueño, en momentos prehispánicos habrían convivido diversas comunidades nativas.

En tal sentido, se encontraron 14 estilos cerámicos que hablarían de esta diversidad dentro de un mismo paisaje.

“Creemos que esta zona norte de Córdoba es un área de frontera donde se habría producido la convergencia de diversas tradiciones culturales. Cerro Colorado sería el mayor nodo de confluencia”, explica Tissera.

Se cree que esta localidad podría haber sido un centro de rituales.

El director del museo señala que las pinturas rupestres de Cerro Colorado, así como muestran vínculos con otras regiones a través de su repertorio iconográfico, en algunos casos, en nada se parecen a las de otros sitios arqueológicos del país. “Hay ciertos motivos que son exclusivos de este sector como los flecheros ataviados con trajes de plumas dorsales o las figuras con puntos”, detalla.

Se refiere a la técnica del puntillismo en la que aparece, por ejemplo, la figura de un jaguar representado con un contorno de puntos. En algunos casos son huellas digitales y hay aleros donde los puntos envuelven a distintas escenas.

Las pinturas relatan la vida cotidiana y también revelan entidades mitológicas -sus dioses- y su visión del mundo. Se observan escenas de danza, de combate y cacería. También aparecen figuras híbridas, antropomorfas y animales como el quitilipi, una especie de búho grande con dos orejitas.

“Los nativos se representaban con dos apéndices sobre la cabeza, en algunos casos se piensa que estos son indicadores del uso de dos plumas, o quizás, tienen que ver con las orejitas del búho. La arqueología actualmente resulta más receptiva a las descripciones indígenas, con lo cual podríamos ser más audaces y decir que eran hombres y mujeres pájaro”, piensa Tissera.

Molienda y rituales

Los investigadores estudian en la actualidad las instalaciones de molienda en la provincia, es decir, los sitios donde existe una concentración de morteros.

Un mortero de alrededor de 20 centímetros de profundidad permitía preparar alimentos para una familia. Pero ¿qué ocurría cuando había muchos más?

Tissera relata que en las crónicas españolas del silgo XVI se menciona una práctica indígena denominada “juntas y borracheras”, la cual tenía lugar al momento de recolección de la algarroba.

Estas prácticas no eran exclusivas de Córdoba, sino que también están registradas en el Noroeste argentino, en la zona guaraní, Santiago del Estero y Catamarca.

La denominación de “juntas” refiere a la reunión de personas a escala comunal y “borracheras” al consumo de aloja, una bebida fermentada a base de algarroba que produce un estado de embriaguez. “Estos eventos tuvieron un fuerte carácter ritual y político para la reproducción de las comunidades originarias”, apunta Tissera.

Efectivamente se cree que esas ceremonias se realizaban en las grandes instalaciones de molienda.

“En Cerro Colorado hemos contabilizado alrededor de 500 morteros”, cuenta el investigador.

Y agrega: “Si hablamos de un nodo, a donde concurría la gente, las juntas y borracheras adquieren una gran importancia”.

Los expertos consideran que hay dos formas de explicar la presencia de tantos morteros. O existía una gran población y había que proveer alimento para todos o era una población reducida que en la época de la recolección de la algarroba se convertía en la anfitriona de visitantes de otras comarcas, igual que ocurre en las actuales fiestas patronales.

Esta última hipótesis es por la que se inclinan los investigadores en la actualidad.

“Esto ocurría en muchas concentraciones, pero este es el gran nodo regional: acá se pintaba y hacían estos rituales. Esa era la importancia que tuvo el Cerro Colorado en el pasado”, subraya Tissera.

Los pueblos originarios de Córdoba fueron denominados por los españoles como comechingones y sanavirones.

“Si volviéramos al siglo XVI, según las fuentes españolas más tempranas, Cerro Colorado se emplazaría en una provincia sanavirona”, remarca Tissera. Según consta en textos de principios del siglo pasado, los sanavirones se ubicaban en el norte de Córdoba hasta la laguna Mar Chiquita, en tanto que los comechingones ocupaban las serranías más al sur.

“Una cosa es cierta, los elementos culturales más emblemáticos que caracterizaron a las sociedades denominadas comechingones, como las figurinas humanas de barro cocido aquí no se encuentran, y sus cerámicas decoradas apenas aparecen mezcladas con diversos estilos, en general santiagueños”, sostiene el director del museo.

Las pinturas

No se conoce el género ni la edad de quienes realizaron las pinturas rupestres, las cuales se remontan hasta hace unos dos mil años.

“Córdoba está poblada desde hace al menos 10 mil años y el registro que tenemos del Cerro Colorado es de seis mil años de antigüedad. Aquellos primeros habitantes eran cazadores y recolectores que no pintaban”, detalla Tissera.

El investigador explica que comenzaron a hacer registros en las piedras entre el año 0 y 500 después de Cristo.

“Otra característica de Córdoba es que en esa época había una economía mixta. Es decir, en parte eran cazadores-recolectores y también tenían agricultura, por lo que eran sociedades móviles”, refiere.

Las pinturas que se aprecian utilizan tres colores: el blanco, el negro y el rojo. Tienen dos componentes: el pigmento que da el color y los aglutinantes, que permiten su fijación y duración en el tiempo.

El rojo es gracias al hematite u óxido de hierro, presente en las areniscas y rocas rojizas del Cerro Colorado. El blanco es yeso, en algunos casos con hueso molido y para el negro se utilizaba el carbón. Los aglutinantes eran, entre otras cosas, grasa animal y savia de plantas que permitían la adhesión y la perduración.

Un lugar sagrado

Roberto Justiniano Martínez, guía del Museo Arqueológico e integrante de la comunidad Comechingón-Sanavirón de Cerro Colorado, asegura que el Cerro Colorado es un lugar sagrado donde los antepasados dejaron sus testimonios de vida. “Se van transmitiendo de generación en generación; las comidas de antes, las plantas curativas y medicinales”, subraya Roberto, nieto de doña Guillerma, que tejía los mandiles a Yupanqui, quien le dedicó la canción Doña Guillerma a su abuela.

DATOS ÚTILES

Cómo llegar. Desde la ciudad de Córdoba por la RN9 se llega a Santa Elena. Desde allí por la RP21 hacia el oeste.

Se encuentra a 100 km al norte de Jesús María.

Visitantes. 30 mil por año entre viajes educativos y turismo particular.

Visitas gratuitas.

De jueves a domingo y feriados en tres horarios diarios: 11, 14 y 15:30.

Alojamiento y gastronomía. El pueblo tiene 360 habitantes estables, 500 plazas de alojamiento. Seis restaurantes y tres campings, lo que eleva a mil el total de plazas. Hay un equipo de guardaparques y tres organismos gubernamentales que trabajan coordinadamente

(Ministerio de Ambiente, Agencia Córdoba Cultura y Agencia Córdoba Turismo).